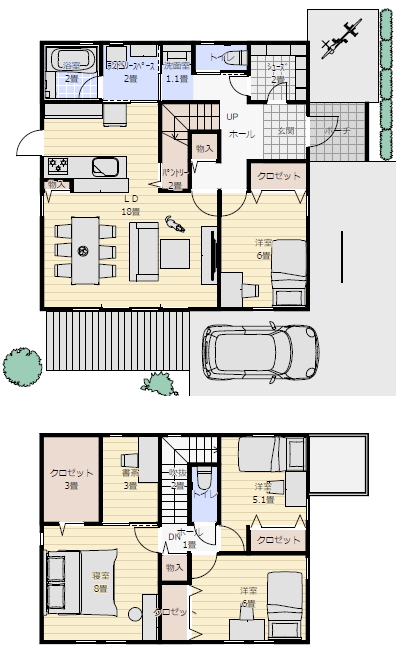

回遊動線 間取り

回遊動線 間取り

敷地の大きさ:

12×12M 東道路

建物の規模:

木造二階建て 5LDK 36坪

必要な部屋:

1階

LDK 18畳

洋室 6畳 クロゼット

洗面室1畳 脱衣室 2畳 トイレ1畳

浴室 2畳 1坪タイプ

シューズクローク 2畳

パントリー

廊下物入

2階

寝室 8畳 ウォークインクロゼット3畳

洋室 6畳 クロゼット

洋室 5畳 クロゼット

書斎 3畳

トイレ1畳

駐車場 2台

間取りの要望:

回遊動線の間取り

家事動線の良い家の間取り

帰宅動線の良い家の間取り

シューズクロークはツーウェイドア

洗面と脱衣室は別にする

キッチンから洗濯機の近い

家事動線の良い家

階段は独立階段

2階の寝室のいかっくに書斎

仕切りはあったほうが良い

将来1階で住めるように1階に6畳欲しい

家族構成:夫婦子供3人